ゲーム実況を始めとした配信のためのプラットフォームはYoutubeをはじめ、かつてない勢いを見せています。

始めようと思って調べてみると、最初にぶつかる壁が配信機材の問題。

スマホアプリでワンボタンで簡単に配信自体は出来ますが、ゲーム実況をしたい、歌ってみた配信をしたいとなると映像出力やオーディオ関係で色々な機材が必要になってきます。

その中で一般の方が聞きなれない単語で「オーディオインターフェイス」という機材が必ず出てきます。

オーディオインターフェイス…?なにそれ?と初耳の方も多いと思いますが

この記事では特別に機材の知識が無い方でも、オーディオインターフェイスについて分かり易く理解できるように詳しく説明していきます。

- Youtubeやツイキャスなどで配信したいけどPC関係に無知な方

- 配信に使うのはUSBマイクやゲーミングヘッドセットではダメなの?と思っている方

- オーディオインターフェイスの基本について知りたい方

オーディオインターフェイスとは?

この記事を読んでいる方は音楽関係の機材について全く分からない方が多いと思うので、まずはオーディオインターフェイスとはどういう役割なのかを超簡潔に説明すると

「マイク(楽器)とパソコンの間に音の通り道を作る機材」です。

え?マイクはパソコンについてるマイク端子に刺せばいいんじゃないの?

という疑問が出てくるのは当然だと思います。

それでもオーディオインターフェイスが必要な理由はとても単純な話で音質のいいマイクのほとんどがパソコンのマイク端子には刺さらないからです。

確かに会議用のマイクやヘッドセットであればパソコンに付いている「マイク端子」を使ったり「USBマイク」でも問題ありませんが、実際に本格的な配信をしている人が使っているマイクや機材は、ノイズが乗りにくい太いケーブル(XLR端子)を使います。

そのXLRケーブルを刺せる端子を備えていて、なおかつ高品質なマイクの音を高品質なままパソコンに送り出す機材がオーディオインターフェイス、ということになります。

- パソコンのマイク端子に高品質なマイクで使うケーブルは刺さらない

- 高品質なマイクを使うためにはオーディオインターフェイスが必要

オーディオインターフェイスは配信の音質向上のための必須のツール

ここまでオーディオインターフェイスは音質のいいマイクが使えるから導入すべき!と連ねてきましたが導入すべきもう一つの大事な理由があります。

それはオーディオインターフェイスは「プロの配信者とのクオリティの差を縮めてくれる」大事なツールだということです。

「この人おもしろいけど、音バッサバサだな」とか「可愛い声だけど音がモコモコしてる」と少しでもリスナーがストレスに感じればそれは離脱の原因になってしまいます。

もちろん人気を得るためには配信内容が一番重要なことは言うまでもないですが、人が集まってる配信者のマイクのほとんどがオーディオインターフェイスを通して良い音質で配信されています。

配信に来てもらえるリスナーに「心地いい音質で聴いてもらう」ことはリスナーの定着、離脱を防ぐという点においても非常に重要です。

配信のためのオーディオインターフェイスを選ぶ基準

ここまで読んでオーディオインターフェイスの重要性は分かった!早速買ってみよう!と思っていざ調べてみると…

沢山種類が多すぎてどれを買ったらいいのか分からない!

という状態に陥ってしまうと思います。

上面に端子がついたミキサーのようなものから、箱型の物まで形状は様々です。

ただ、配信用途で導入する場合は下記を気にしてみると自然と絞れてくるので説明していきます。

- 入力数が使用用途に足りている

- 音量系統の操作つまみがいじりやすい(ミキサーとして操作性が良い)

- ループバック機能がついている

この中でも入力数(マイクや楽器などのケーブルを挿せる端子の数)は非常に重要で、マイク1本しか使わないという人であれば2inのオーソドックスなもので十分ですが、楽器を使用したり、マイクを複数使ったりすることを少しでも考えている場合、それに見合った入力数のオーディオインターフェイスを選ぶ必要があります。

操作つまみがいじりやすいと、配信中に声が小さかったり、BGMが小さかったりするときにすぐ操作出来るので非常に便利です。

特に配信者にとって便利なのがミキサー型のオーディオインターフェイスで、何かあったときに手元の付近ですぐ操作出来る、優れモノです。

特にこだわりが無ければこの記事でもこれから紹介するAG03/AG06に代表されるミキサー型のオーディオインターフェイスが配信では圧倒的におすすめです。

ループバック機能というのはパソコンで再生している音を配信に載せる機能のことです。

この機能によって、配信のBGMや歌ってみた配信などを容易にすることが出来ます。

他にもオーディオインターフェイスの機能とおすすめの機種については以下のページでも解説しているので気になる方は読んでみて下さい。

配信向けオーディオインターフェイスの鉄板商品はYAMAHAのAG03/AG06

先ほど書いた理由の部分の条件を完璧に満たし、なおかつ配信者のために開発されたと言っても良いオーディオインターフェイスがYAMAHAのAG03とAG06です。(現行機種はそれぞれMK2になります)

AG03/AG06は通称ウェブキャスティングミキサーという名の通り、操作しやすいミキサー型のオーディオインターフェイスでループバック機能を手動でon/off出来るスイッチを搭載、さらに配信者向けにこれでもかと作りこまれているのが圧倒的な人気の理由です。

※2022年4月に新機種のAG03mk2、AG06mk2が発売されていますがミキサー機能のレイアウトは基本一緒です。

AG03

- 3in3outのミキサー型オーディオインターフェイス

- コンパクトでありながらマイク、ギターのシールド、シンセサイザーのシールドから入力可能

- 独立したPC音の音量つまみ、ヘッドセットも挿せるミニプラグなど豊富な機能が特徴

AG06

- AG03から入力端子6つに増やし、コンボ端子を2基搭載(マイクケーブル、シールドどちらも挿せる)

- SEや効果音のための外部サンプラーや他の機材から容易に音を取り込めるRCA端子を搭載

- ワンボタンでエフェクト、アンプシミュレーターを起動できるのでギターと相性が良い

- 上面に配置されたつまみ、スライダー、ボタンが配信中のリアルタイム操作をするのに圧倒的に使いやすい

- ワンボタンで音声にエコーをかけることが可能

- ワンボタンで設定済みのコンプレッサー(マイクの音質を調整するエフェクト)をかけることが可能

- マイクだけでなく、ゲーム用のヘッドセットも刺して使うことが可能

- 楽器のギターやシンセサイザーの入力に対して独立した音量調節が可能

- 外部の音声(aux)の入力に対応

これだけ配信者用の機能が盛り沢山な上に価格はオーディオインターフェイスの中ではかなり安い方(2万円以下)です。

初期投資としての価値は十分にあると思います。

AG03よりチャンネル数の多いAG06という機種との違いについては以下の記事でさらに詳しくまとめています。

基本的に楽器の音を入れるためにマイクを2本使ったりしない限りはAG03で十分です。

また、AG03/AG06以外の機種も下記ページにおすすめをまとめていますので興味ある方は読んでみてください。

マイクはコンデンサーマイクを導入しよう

ここまでオーディオインターフェイスについて書いてきましたが、良い音質で配信するには良いマイクが欠かせません。

マイクには大きく分けてコンデンサーマイクとダイナミックマイクという2種類あるのですが、配信向きなのはコンデンサーマイクです。(マイクについて詳しく知りたい方はこちらのページで解説してます)

音質にこだわる方はより良いマイクを導入したいところですが、マイクは上を見れば価格にキリが無いので最初はエントリーモデルで十分です。

元々がボーカルや楽器のレコーディング用に作られたマイクなので、エントリーモデルでもかなり音質はいいです

以下に低価格なモデルでおすすめの製品をまとめたので参考にしてください。

AT2020

(オーディオテクニカ)

- 昔からDTMや収録のエントリーの活躍している超定番マイク

- 上位モデルにあるローカット機能が無い(配信用途では不要)

- ショックマウント、スタンド無し

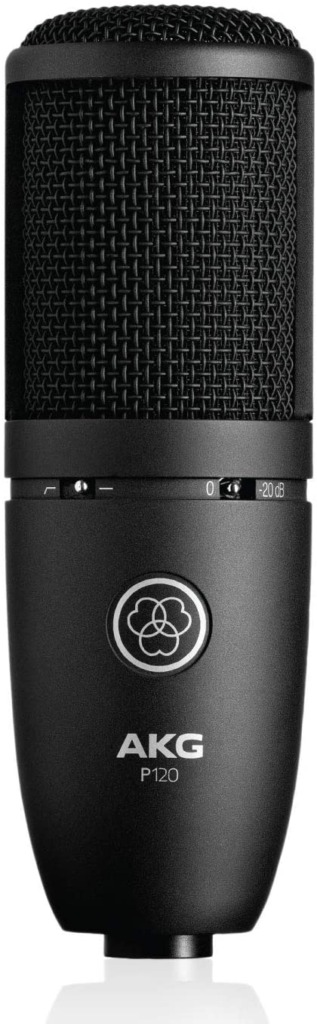

P120

(AKG)

- 1万円以下のモデルにしては珍しいローカット、PADスイッチ搭載

- 高級マイクやヘッドホンも数多く出しているメーカーの初心者向けのエントリーモデルで品質が良い

- 付属品は少なめなので用意する必要がある

↓こちらのページにマイクの選び方や価格帯別に詳しくおすすめのマイクをまとめているので読んでみてください。

オーディオインターフェイスに必要な周辺機器

配信において一番重要な機材はマイクですが、オーディオインターフェイスを使用するにあたり他にも必要な機材があるのでまとめていきます。

これらが揃えばひと通り配信する環境が整う…!と考えて大丈夫です。

また、色々揃えるのが面倒なのですぐに配信したい…!という方のためにアマゾンで買えるお得な配信セット商品をまとめたページを作ったのでそちらも興味ある方は読んでみてください。

ヘッドホン(モニターヘッドホン)

ヘッドホンは配信では必須の機材になります。

配信中はスピーカーから音を出すとマイクが音を拾ってしまって音がダブる現象が起きるので、音は基本的にヘッドホンで聞くことになります。

そして通常のリスニング用途とは異なる「モニターヘッドホン」というジャンルのヘッドホンを買うことをおすすめします。

モニターヘッドホンは原音に近いフラットな音を聞けるのが特徴で「自分の声をナチュラルな音でモニターできる」という強みがあります。

主に楽曲制作やレコーディングで使われていますが、これは配信向けでも同じで「リスナーに届いている声質をそのままモニタリング出来る」ので声質に音質調整やEQ(イコライザー)がかかっている状態ではなく、フィルターを通さずに原音に近い音で調整出来ます。

選ぶ基準は音質もありますが、長時間付けていても疲れないことなども重視すると良いです。

以下におすすめモデルを記載しておきます。

スピーカー(モニタースピーカー)

オーディオインターフェイスで使用可能なスピーカーはモニタースピーカーと言って、モニターヘッドホンと同じく、原音に忠実にかつなるべくフラットに幅広い音域を聞くのに適したスピーカーです。

こちらも楽曲制作や映像・音声作品向けに採用されています。

オーディオインターフェイスに接続するスピーカーは3.5mmのミニプラグを搭載したモデルは基本的には使えないので気を付けましょう。(PC用小型スピーカーなどは使えない)

モニタースピーカーは1万円~3万円ぐらいでエントリーモデルが買えます、ちなみに1万円台のものでも充分クリアに聞こえます。

ちなみにフラットな音域と書きましたがリスニング用途に使えないわけではなく、むしろ音質はかなり良く非常に優秀なので、オーディオインターフェイスを導入したらとりあえずマイクとセットで買っておきたい機材です。

マイクスタンド

配信環境で机の上をすっきりな上に、スタイリッシュな雰囲気が作れるのはマイクアームですが、卓上のマイクスタンドは圧倒的に安くつくので、とりあえずマイクスタンドを買っておけば配信環境は整います。

選ぶポイントとしては軸が曲がらないストレートタイプ、軸が自由に曲がるグースネックタイプの2種類があります。

グースネックは口元にマイクを持ってきやすいですが、マイクを手前に持ってくると土台がぐらついたりと安定性に欠けます。

ストレートタイプは安定性も抜群ですが可動域は無いので好みによって選ぶようにしましょう。

マイクアーム

マイクアームは机の裏側を使って可動式のスタンドを固定することによって、マイクを宙に浮かした状態で自由な位置に持ってくることが出来る優れものです。

便利なだけではなく、スタイリッシュなので様々な配信者が導入していますね。

値段はスタンドに比べて少し高めで、10000円以上の商品も沢山ありますが、リーズナブルでも使える物があります。

マイクケーブル、スピーカーケーブルなど

ケーブルはマイク、スピーカーを買ったときに同梱されてなければ別途購入しておきましょう。

通常使うようなケーブルとは異なるので注意、以下で説明します。

スピーカーケーブル(オーディオケーブル)

スピーカーケーブルは少しややこしくて、端子の種類が3つあります。

- キャノンケーブル(XLRケーブル)

- フォンケーブル(TRSフォンケーブルを使うことも多いです)

- RCAピンケーブル(いわゆる赤白ケーブル)

キャノンケーブルは先ほど説明したXLR端子を持ったケーブルで、RCAケーブルはよく見る赤白のピンケーブルなので分かる方も多いと思いますが、フォンケーブルについてはややこしいので分からない方は下記を見て下さい。

スピーカーケーブルは色々と種類がありますが、よく使うタイプを一部載せておきます。

オーディオインターフェイスを導入することで配信のクオリティアップを目指そう

オーディオインターフェイスと機材入門として周辺機器を紹介してきましたが、これらを揃えておくことでまだ何も機材を持ってない配信者よりは確実にクオリティアップに繋がります。

初期投資として丸っと全部買うと中々のお値段になりますがオーディオインターフェイスをはじめ、機材を導入することによって得られる経験と、配信ソフトをいじるときのトラブルシューティングは経験しながら学んでいくものだと思っています。

他にもオーディオインターフェイスやコンデンサーマイクについて解説した記事を書いているので興味のある方は読んでみてください。

↓オーディオインターフェイスのおすすめ記事

↓コンデンサーマイクのおすすめ記事

コメント